九月的淮安博里,荷香阵阵、稻苗青青;白墙黛瓦掩映着炊烟袅袅的村落,清幽池塘流淌着江南水乡的温婉。淮阴工学院设计学院党委书记李晓慧一行奔赴博里农民画苑采风。画苑里一边是农民画师笔下肆意泼洒的田园诗,一边是绣娘指尖流淌的千年丝语。他们在博里农民画非遗传承人潘宇的带领下,走进了一场传统非遗与当代教育交织的实践现场,作为淮阴工学院设计艺术学院的师生,此次采风不仅是一次文化调研,更是一堂行走的“非遗思政课”。

教学相长:田野成为课堂,绣娘也是教师

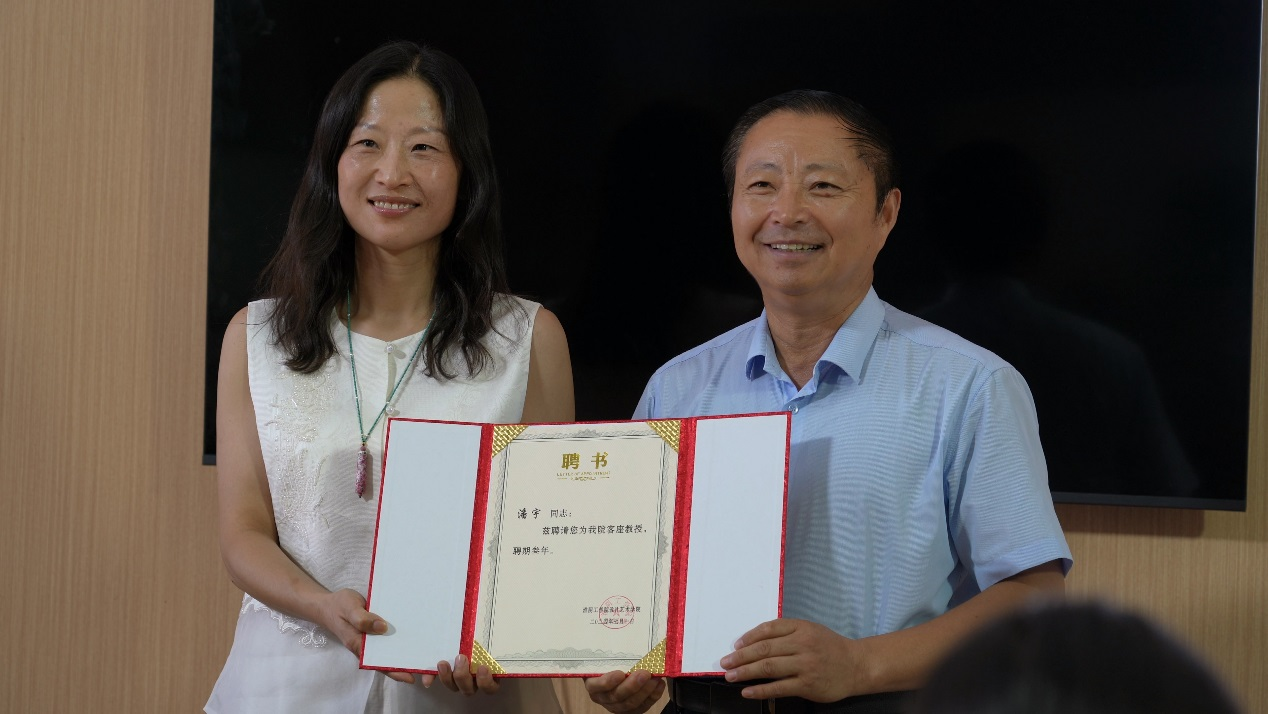

在画苑,设计艺术学院师生们亲眼见证农民画与刺绣如何从“乡土艺术”走向“学院课题”。潘宇院长所提出的“绘绣共生”理念,与学院“非遗+”美育模式高度契合。学生在绣架前学习三角针、菱形针如何转译农民画的视觉语言,也在绣娘的指导下理解每一针背后的文化隐喻。这种“田埂上的课堂”,打破了传统教学的围墙,实现了“把课堂搬到乡村、让非遗走进教案”的教学创新,实地现场考察,深入理解博里农民画与刺绣的多元价值与民族精神。潘宇还受聘学院客座教授,将非遗文化带进大学校园,让更多的学生了解传统文化之美。

科研赋能:解码文化基因,转译时代语言

设计艺术学院教师尹国军从虚拟现实视角提出了“数字孪生”“VR刺绣”等概念,着力推进非遗数字化科研。学院近年来依托省级非遗“博里农民画”,构建“非遗解码→价值转译→自信培育”三阶育人链,不仅深入挖掘其美学结构与民俗意象,更尝试将刺绣纹样、针法纳入数字资源库,开发AR刺绣体验程序。此次采风中,《航天梦》《秋收》等创新题材,进一步印证了“传统纹样+当代议题”的转译可行性,为非遗数字化科研注入了新内容。

实践育人:扎根乡土中国,织就文化自信

在博里,我们看到的不仅是技艺,更是一种“乡村振兴”的设计路径。“公司+农户”模式让绣娘实现在地就业,而学院学生也通过项目制课程参与产品研发——从刺绣丝巾到数字文创,从国际研习营到跨境文化课,学生既是学习者,也是非遗创新的参与者。这种“把中国乡村故事讲给世界听”的实践,真正让文化自信从课堂认知转化为行动能力。设计艺术学院教师吕艳带领学生们将博里农民画的美学特征融入现代设计,开发兼具文化内涵与市场价值的创新作品。她依托博里农民画非遗传承所申报的《匠心传承·非遗赋能——“非遗服务+”劳动教育实践项目设计与实施》项目获江苏省第二届高等学校劳动教育优秀实践项目一等奖。

范式创新:“古法为骨、时代为魂”的育人之道

此次采风,更坚定了我们“以非遗服务国家战略”的办学方向。学院二十年深耕四十年画乡基因萃取,逐步构建起“传统→现代→国际”三层传播机制。不仅让博里农民画与刺绣焕发新生,更探索出了一条“思政融入非遗美育,设计助力乡村振兴”的可复制范式。由学院、淮安博里农民画院主办,设计艺术学院学生党支部承办的博里农民画非遗研培班作品成果展亮相淮安博里农民画非遗展示中心。在江苏留学生“悦读江苏”主题活动之“悦读淮安”的活动现场,学院学生开设博里农民画非遗体验课堂,教授外国留学生非遗项目。在师生的努力下充满历史底蕴的作品在新时代又焕发出新的生机。

结语:针线无言,画笔有声。

离开画苑时,夕阳映照绣架,微风轻拂画框,张张作品犹如一幅幅未完成的时代长卷。我们深知,非遗不是静止的遗产,而是流动的文明。淮阴工学院设计艺术学院将继续以针为笔、以线为墨,在教学、科研与实践中持续书写“文化自信+乡村振兴”的双循环叙事——让每一幅画作和绣品都成为连接传统与未来的桥梁,让每一个学生都成为传承中华文脉的星星之火。